兄弟姉妹の相続での基礎知識からトラブル解決までを解説

「兄弟姉妹が相続人になるケースは少ない」と思われがちですが、実際には非常に多くのご相談が寄せられています。

特に、親御さんが亡くなった後、残された兄弟姉妹の間で遺産を巡るトラブルに発展するケースは少なくありません。

今回は、司法書士として数多くの相続案件に携わってきた経験をもとに、兄弟姉妹が相続人となる場合の基礎知識から、よくあるトラブル事例、そしてその解決策や予防策までをわかりやすく解説します。

1. 兄弟姉妹が相続人になるのはどんな時?

まず、兄弟姉妹がどのような場合に相続人となるのかを確認しましょう。

第一順位・第二順位の相続人がいない場合

法定相続人には順位があり、優先される相続人がいない場合に次の順位の人が相続人となります。

-

第一順位: 亡くなった方の子(直系卑属)|子がすでに亡くなっている場合は孫。

-

第二順位: 亡くなった方の父母(直系尊属)|父母がともに亡くなっている場合は祖父母。

第三順位:第一順位の「子や孫」がおらず、かつ第二順位の「父母や祖父母」もすでに亡くなっている場合に、兄弟姉妹がの相続人となります。

法定相続分はどのくらい?

兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分は、他に相続人がいるかどうかで変わります。

| 配偶者がいる場合 |

配偶者が遺産の4分の3、 兄弟姉妹全員で残りの4分の1を分け合う |

| 配偶者がいない場合 |

兄弟姉妹全員で遺産のすべてを分け合う |

兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として均等に分け合います。

父母が異なる兄弟姉妹がいる場合の相続分

亡くなった方と父母の一方だけが同じ(異母兄弟や異父兄弟)の兄弟姉妹がいる場合、法定相続分は異なります。

父母を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の2倍となります。

例えば、父が同じ兄弟と母が同じ兄弟がいた場合、父が同じ兄弟は母が同じ兄弟の2倍の相続分を持ちます。

2. 兄弟姉妹の相続で知っておくべき注意点

兄弟姉妹が相続人になる場合、特に気を付けるべき注意点がいくつかあります。

「代襲相続」に制限がある

「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは、本来相続人になるはずだった人が、相続開始前に死亡しているなどの理由で相続できない場合に、その人の子が代わりに相続する制度です。

子や孫が相続人となる第一順位の場合、代襲相続は孫、さらにひ孫へと制限なく行われます。

しかし、兄弟姉妹の代襲相続は、その「子」までとされており、孫やそれ以降の世代は代襲相続人にはなれません。

相続人の確定が難しいケースがある

兄弟姉妹が相続人となる場合、相続人を確定するための戸籍謄本収集が非常に複雑になることがあります。

-

戸籍謄本の取り寄せ

-

亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍に加え、父母の出生から死亡までの戸籍、さらに亡くなった兄弟姉妹がいればその方の戸籍も必要になります。

-

これらをすべて集めるのは手間と時間がかかり、一般の方には難しい作業です。

-

行方不明の相続人がいる場合

-

兄弟姉妹の中に行方がわからない方がいる場合、その方の相続分をどう扱うかという問題が生じます。

-

戸籍をたどって住所を調べたり、それでも見つからなければ家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう手続きが必要になることもあります。

相続税が2割加算される

相続税には、配偶者や子、父母などが相続人となる場合には適用される「税額控除」や「特例」があります。

しかし、兄弟姉妹が相続人となる場合、相続税額が2割加算されることになります。

これは、兄弟姉妹が法定相続人の中で比較的遠い関係とみなされるためです。

相続財産の額によっては、思わぬ高額な相続税がかかる可能性があります。

3. 兄弟姉妹間で起こりやすい相続トラブルと対策

兄弟姉妹間の相続では、感情的な対立も絡みやすく、トラブルに発展しやすい傾向があります。

実家など不動産の分け方で揉めるケース

相続財産に実家などの不動産が含まれる場合、その分け方を巡ってトラブルになることがよくあります。

不動産は預貯金のように簡単に分割できないため、「誰が住むのか」「売却するのか」「評価額をどうするか」といった問題が生じます。

-

共有名義のデメリット

-

とりあえず共有名義にしておくという選択肢もありますが、将来的に売却や建て替えをする際に、共有者全員の同意が必要になり、意見が対立すると身動きが取れなくなる可能性があります。

-

換価分割・代償分割という選択肢

-

不動産を売却して金銭で分ける「換価分割」や、特定の兄弟が不動産を取得し、他の兄弟に金銭を支払う「代償分割」といった方法も検討できますが、それぞれの評価額や資金繰りで合意形成が難しい場合があります。

「親の介護をしていたのに…」寄与分を巡る争い

長年、親の介護や事業の手伝いをしてきた兄弟姉妹がいる場合、「自分は親のために尽くしたのだから、多くもらえるはずだ」と考えることがあります。これが**「寄与分(きよぶん)」**を巡る争いです。

-

寄与分が認められる要件とは

-

寄与分は、相続人の中に被相続人の財産の維持または増加に特別に貢献した者がいる場合に認められるものですが、その要件は厳しく、「通常期待される程度の扶養」や「一般的な介護」では認められないことがほとんどです。

-

具体的なトラブル事例

-

例えば、親の介護を献身的に行ってきた兄弟が「私はもっともらうべきだ」と主張しても、他の兄弟が「みんなで協力してきたことだ」と反論し、感情的な対立に発展することがよくあります。

4. 兄弟姉妹間の相続トラブルを防ぐために

これらのトラブルを未然に防ぐためには、生前の対策と、万一トラブルになった場合の専門家への相談が不可欠です。

生前の対策が重要

-

遺言書の作成

-

亡くなった方が「遺言書」を作成しておくことが、トラブル予防の最も有効な手段です。誰に何を相続させるかを明確に記しておくことで、遺産分割を巡る争いを大きく減らすことができます。兄弟姉妹に託すメッセージを遺すことも、感情的な対対立を和らげる効果があります。

-

家族信託の活用

-

親御さんが元気なうちに、信頼できる兄弟姉妹などに財産の管理・運用・処分を託す「家族信託」も有効な手段です。親の認知症対策にもなり、財産が凍結されるリスクを回避できます。

司法書士などの専門家への相談

もし遺言書がなく、兄弟姉妹間で意見の対立が生じてしまった場合は、当事者だけで解決しようとすると感情的になり、かえって事態が悪化することがほとんどです。

そのような場合は、早い段階で司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

「しが相続遺言相談室」では無料相談を実施しています!

当事務所の無料相談をご利用ください!

親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

ご予約専用ダイヤルは0748-23-2430になります。

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

LINEもやってます!無料相談実施中!

当事務所ではLINEでの相談も対応しています。ぜひ友達登録をお願い致します。

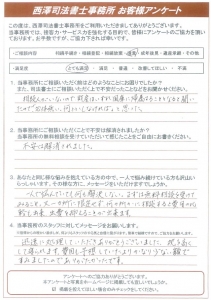

多くのお客様から喜びの声をただいています!

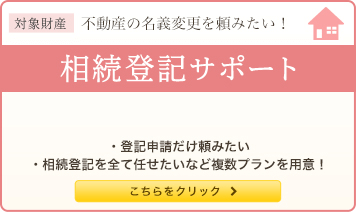

複雑な相続手続きをすべてサポートいたします

| 報酬額 | |

|---|---|

| 200万円以下 | 220,000円 |

| 500万円以下 | 275,000円 |

| 500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |

| 5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |

| 1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |

| 3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |